「日本の防衛費をGDP比3%に」—— この声がトランプ陣営から上がっています。

すでに2027年度までにGDP比2%への引き上げが決定し、43兆円という過去最大の防衛費が計画されているなか、さらなる増額要求に日本はどう対応するのでしょうか?

より切実な問題として、私たち国民の生活にはどのような影響が及ぶのでしょうか?

この記事では、GDP比3%への防衛費増額が意味する具体的な金額から、私たちの暮らしへの影響まで、データに基づいて分かりやすく解説していきます。

・防衛費がGDP比2%から3%になった時の金額について

・防衛費増額による私たちの家庭生活に及ぼす影響について

防衛費のGDP比3%への引き上げで必要となる具体的な金額

現在、日本の防衛費は大きな転換点を迎えています。

2022年末に岸田政権が決定した「GDP比2%」への引き上げ方針に続き、今度は「GDP比3%」という新たな数字がトランプ大統領の就任という形で現実味を帯びてきました。

ここでは、もし防衛費がGDP比2%から3%に増額となった場合にどれだけの金額が必要になるのか?

そのことについて詳しく見ていきましょう。

現在のGDP比2%の防衛費の実態と予算規模

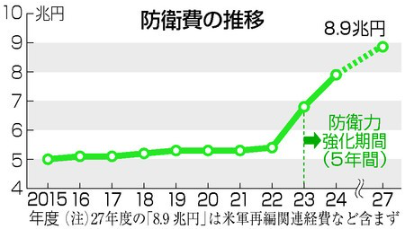

2023年度の防衛予算は約6.8兆円です。

これは、前年度から約26.3%増という大幅な伸びを示しています。

しかし、これはまだGDP比2%への道のりの始まりに過ぎません。

2027年度までに達成を目指すGDP比2%では、5年間で総額43兆円の支出が計画されています。これは年平均で約8.9兆円という規模です。

GDP比3%に引き上げた場合の追加必要額の試算

日本の現在のGDP(約550兆円)を基準に計算すると、GDP比3%は年間約16.5兆円という規模になります。

これは現在の防衛費から見ると実に2.4倍以上の規模であり、すでに決定している増額計画からでも約2倍の規模となります。

5年間では実に追加で50兆円もの支出が必要となるのです。

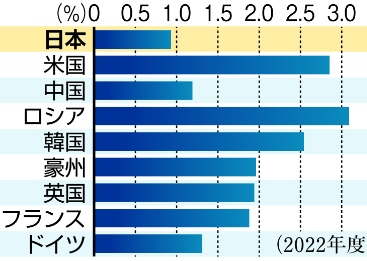

他国の防衛費との比較からみる妥当性

NATO加盟国でさえ、多くは「GDP比2%」を目標として掲げており、実際にその目標を達成している国は限られています。

GDP比3%を超える国々は、イスラエル(5.2%)やサウジアラビアなど、特殊な安全保障環境に置かれている国々がほとんどです。

専門家の間では、この規模の防衛費増額について、以下のような懸念が示されています

・財源確保の実現可能性

・他の重要な政策分野(社会保障など)への影響

・日本経済全体への影響

・国際関係における影響

一方で、期待される効果として以下が挙げられています。

・防衛産業の活性化

・技術革新の促進

・雇用創出(推定2-3万人)

・地域経済への波及効果

では次に防衛費が増大することによって私たちの国民生活にどのような影響が出るのか?

そのことについて紹介していきます。

防衛費増額による国民生活への具体的な影響

私たちの暮らしは、この防衛費増額によってどのように変わるのでしょうか。

ここでは、家計への影響を中心に、具体的な数字を見ていきます。

増税や社会保障の可能性について

GDP比2%への引き上げですでに増税が決定していますが、3%となれば更なる増税は避けられない状況です。

具体的に、以下のような増税が検討される可能性があります。

【所属税関連】

・所得税の実効税率:2-3%の上昇

・住民税の見直し

・各種控除の縮小

【法人課税】

・法人税率の引き上げ

・研究開発減税の見直し

・優遇税制の縮小

【消費税】

・現行10%から12-13%への引き上げ検討

・軽減税率対象品目の見直し

【社会保障費】

・さらなる負担増の懸念

家計における実質的な負担増の試算

具体的な数字で見てみましょう。

こちら年収500万円の標準的な世帯の場合で試算してみました。

・所得税・住民税の増加:年間約10-15万円

・消費税負担の増加:年間約6-8万円

・社会保険料の見直しによる負担:年間約2-3万円

合計:年間16-23万円程度の負担増

これは月額にすると約1.3-1.9万円の負担増となり、多くの家庭にとって大きな影響となることが予想されます。

月額二万円は大きいですよね…

どこを減らすかってなると旦那さんのお小遣いが…ひぃぃ

物価や給与への波及効果の予測

防衛費増額は、直接的な増税だけでなく、様々な経路で私たちの生活に影響を及ぼす可能性があります。

こちら一覧にまとめてみましたのでご覧ください。

【物価への影響】

・企業の税負担増による価格転嫁

・消費税率引き上げによる直接的な物価上昇

・防衛関連産業での需要増による関連製品の価格上昇

【給与への影響】

・企業収益悪化による賃上げ抑制の可能性

・一部防衛関連産業での賃金上昇

・実質賃金の低下リスク

防衛費が増加することによって価格が上昇するものについて

ではここまでは増税や給与の面からの生活の影響について紹介してきましたが。

防衛費が増大することによって懸念されるのが商品の価格上昇、つまりは値上げではないでしょうか。

毎月発表される商品の値上げですが。

防衛費が増大することによって以下の商品にも影響が出ると予想されます。

・電子機器・半導体関連

・素材・材料関連

・エネルギー・燃料関連

・機械・装置関連

・情報通信関連

ではこれらについて詳しくご紹介していきます。

防衛費が増加することによって価格が上昇するものについて ①電子機器・半導体関連

防衛費が増加することで価格が上昇(値上げ)となる懸念のあるものとして挙げられるものが「電子機器」や「半導体」であります。

・通信機器

・センサー類

・電子部品

・半導体製品

・レーダー関連機器

・コンピューター部品

これらは一般消費者向け製品にも使用されるため、防衛需要の増加により、スマートフォンやパソコン、家電製品などの価格上昇につながる可能性があります。

防衛費が増加することによって価格が上昇するものについて ②素材・材料関連

防衛費が増加することで価格が上昇(値上げ)となる懸念のあるものとして挙げられるものが「電子機器」や「半導体」であります。

・特殊鋼材

・チタン製品

・炭素繊維

・特殊合金

・高機能プラスチック

これらの材料は、自動車や建築資材、スポーツ用品など、様々な民生品にも使用されているため、価格上昇の影響が広範囲に及ぶ可能性があります。

防衛費が増加することによって価格が上昇するものについて ③エネルギー・燃料関連

防衛費が増加することで価格が上昇(値上げ)となる懸念のあるものとして挙げられるものが「エネルギー」や「燃料関係」であります。

・航空燃料

・特殊潤滑油

・バッテリー

・発電設備

これらは運輸業や電力コストにも影響を与え、間接的に様々な製品・サービスの価格上昇につながる可能性があります。

防衛費が増加することによって価格が上昇するものについて ④機械・装置関連

・精密機械部品

・油圧機器

・発電機

・工作機械

・ロボット関連機器

これらは産業機械全般にも使用されるため、製造業全体のコスト上昇要因となる可能性があります。

防衛費が増加することによって価格が上昇するものについて ⑤情報通信関連

・セキュリティソフトウェア

・通信インフラ機器

・データセンター関連設備

・暗号化技術関連製品

防衛費増大による生活への影響についてまとめ

ここまでトランプ氏がアメリカ新大統領に就任したことに伴い懸念されている防衛費の増大の可能性と生活の影響について紹介してきました。

GDP比3%への防衛費増額は、日本の安全保障政策における一大転換点となる可能性を秘めています。

年間約10兆円という追加支出は、増税や社会保障の見直しを通じて、私たち一人一人の生活に確実な影響を及ぼすことになります。

家計への影響は年間16-23万円程度と試算され、これは多くの世帯にとって無視できない金額です。

確かに家計における負担増は確かに痛いですが

最も重要なのは、この政策変更が単なる数字の問題ではなく、日本の将来像に関わる重要な選択だということです。

安全保障の強化と国民生活の質の維持、この両立をどのように図っていくのか。今後の国民的な議論が必要となるでしょう。

まだ防衛費がGDP比3%になると決まったわけではないですが

少しでもこのことについて考えるいいきっかけなのではないでしょうか。

今後の動向についても注目したいですね!

ここまで読んでいただきましてありがとうございます。

【この記事を書いた人】

コメント